ジャンボ!(ケニアの言葉でこんにちわ)

またびのまさるです。

ブログ村 世界一周

![]()

にほんブログ村

![]() ケニアは7日間しかいませんでした。

ケニアは7日間しかいませんでした。

観光はもっぱらツアーにしました。

初めから少しナイロビの治安にビビっていました。

僕が行ったツアーは二つ。

一番メジャーなマサマラツアー(サファリとマサイ族に会う2泊3日)

とキベラスラムというインドのムンバイに次ぐ世界で2番目に大きいスラム街のツアーに行きました。

その様子を記します。

ケニアのナイロビは、旅行者の間では凶悪都市と呼ばれていて、だいぶ個人的にはビビっていました。

しかもエチオピア国境を越え、モヤレからのバスは凶悪都市に早朝に着くのです。

タクシーはぼったくりやトラブルに巻き込まれるから乗るなと言われていたので、

ネットの情報を見て、UBERを使うことにしました。

山際さんのブログを参考にしました!

ケニアのモヤレでSIMをゲットしておきましょう!

確かSIM自体は200シリングだったような気が、スクラッチカードでチャージします。

それも100シリングで300MBくらいだったような。UBERなら十分です。

電話番号を登録しておけば、バッチリです。

バスは残酷にも早朝4時に到着します。

会社によって到着場所は異なります。

日が明けるまでバスの中で待機します。

7時すぎに僕はバスから出て、UBERを利用しました。

結構何台も候補があったので、評判のいい車を選びました。

するとすぐに電話がかかってきて「今どこにいるか?」と「あと10分で着く」

と言われ、電話は切れました。

車種もドライバーの顔写真もわかるので迷うこともないと思います。

ニューケニアロッジまでは20分程で300シリングでした。

UBERは安心と節約を両方兼ねる素晴らしいサービスです。

一泊750シリングのドミトリー。洗濯もズボン50シリングとかでやってくれます。ただし自然乾燥です。

ここでツアーの手配、ウガンダ・カンパラ行きのバスチケットも手配できます。

(※カンパラ行きのバスチケットはモーゼスが進めるClassicは良くなかったです。時間がかかりすぎ、夜20時発で到着は翌14時。地獄の18時間。通常は12〜14時間)

マサイマラツアー 310ドル(10ドルのマサイ族の村の入園料込み・2泊3日)

キベラスラムツアー20ドル(2000ケニアシリング9時〜14時)

場所はダウンタウンの中にあり、ものすごいゴミゴミしています。

でもこのナイロビというカオスを感じるには最適だと。

ニューケニアロッジで申し込むツアーは、どこかの会社のツアーと混合で行く感じです。

ハイエース一台で最大7名。僕の時は4名でした。

ここがある意味運命の分かれ道ですね。

運転手とツアー会社に満足度は左右されると思います。

今回のツアーは概ね満足です。

帰りのスタックだけちょっと大変でした。

評判が悪いツアーもあります。

このブログではコックが付いて、色々段取りの悪いツアーだったようです。

僕らのツアーは、運転手が頑張って初日も二日目も動物をしっかり探してくれました。

コックは付かず、食事は全部ホテルや食堂で取り、運転手へのチップは渡しそびれました。ある意味ラッキー。なんか1000シリング位が妥当なようですが。。。

市内が渋滞していたので、UKカップルが降りた場所から降りました。彼らがチップを払わなかった?ので僕らも払わずにバイバイしました。少しリッチな感じだったので、(朝彼らは送迎車で来た)費用に込みだったのかもしれませんが。

ただ一つの部屋に知らない男同士3人で二泊が少し辛かったです。

ケニアロッジから一緒の中国人ケイカと投資家のロシア人ディミ。

ロシア人あるあるで、寝るときにパンツ一丁なのと、消灯時間がやたら早いのは今でも疑問です。なんであんなに早く電気を消して、暗いところでスマホ見るんだろう?

【一日目】

初日の夕方と二日目は一日中、マサイマラ国立公園内を動物を探してサファリします。

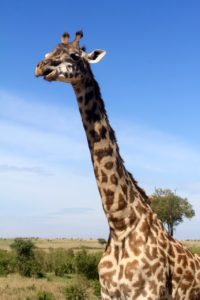

初日はライオン、キリンがメインでした。ガゼル、シマウマ、バッファローは至る所にいます。

ライオンはとにかく結構のんびりしています。8割方寝転んでいます。

キリンさんは思った程頭数がいなかった印象です。

夕景にキリンのシルエットなんか観れるといいなと思っていたのですが厳しかったです。

シマウマはやっぱりこのゼブラ柄が異様に目を引きます。

未だにシマウマが縞模様である理由が確定していないらしいです。

過去有力説(シマが目の錯覚を生む説!)

・縞模様が特に集団でいる時に、目の錯覚を生み、ライオンなどが戸惑う説

最近有力説1(縞模様が温度差を生み、毛が短くても体温調整が可能説)

・黒は熱を吸収し、白は熱を吸収しづらい。実際シマウマの体温は縞のない哺乳類と比べて3℃も低い。

最近有力説2(ツェツェバエから身を守る説)

・吸血虫ツェツェバエは実験からシマのある肌にはとまりたがらない

有力説1と2の混合説がありえそうですね。

やはりこのシマウマのシマは目を引きます。それだけ景色に溶け込まない。

この記事がまとまっていました。

気温とシマウマの縞模様の意外な関係 ナショナルジオグラフィック

【二日目】

朝6時から動物捜索開始です。

日の出をまずは狙います。

黄金色の光の中で動物が踊っているように見えます。

望遠レンズはサファリでは必須だと思います。

二日目は10時間以上動物を探すので、スマホじゃ充電はなくなるし、小さなバッテリーでは足りなくなります。

二日目はチーターから

彼らは警戒心があり、ライオンよりもより野生な感じがします。

疾走している場面は見られませんでした。

そしてヒョウ

チーターよりも大きく、そして同様に警戒心が強いです。

こういう所に潜んでいるのがいいですね。

そしてようやく象。

象はバッファローやシマウマたちがいる場所から少し離れた場所にいました。

水があり、草も背の高い場所に多くいるように感じました。

アフリカゾウは気性が荒くと言いますが、この公園では結構近づきます。

とてもおとなしいです。

水浴びをしたり、草を鼻で掴んで食べる、泥に転がったりする様子が見られるのはサファリならではですね。

ゾウはこの後飽きるほどいます。

彼らは人間より記憶がいいのです。だからしっかり記憶するという意味で、Evernoteというアプリは象のイラストを使っているようです。

「Elephant never forget」

象はとても社会性があって、共感能力が高い。

こんな記事もある。「ゾウは大切な人を見捨てない。たとえそれが人間であっても」

飼育員が溺れていると勘違いして助けに行く動画と飼育員を見つけて喜んで駆け寄る動画はちょっと感動します。

そしてこの象の見捨てないという共感力がハンター達の餌食になることもあるのです。

象は仲間が死んだ時に、見捨てない逃げないため、それがハンターの格好の餌食になり、群れ全体が撃ち殺されると聞いたことがあります。

それを象の悲しい性だと言うかもしれませんが、僕は象のようでありたいと思います。

そしてこの日のハイライトは

カバを見ながらお弁当

彼ら警戒心が強いので大概こんな感じです。

潜水艦みたいですね。

草だけ食べていて、どうしてこんな丸々太るのかナゾです。

調べると実はカバは肉も食べるようです!(でも稀)

日中は暑いので水の中にずっといるようです。

夕方から夜にかけて草を求めて陸上に上がるようです。

この時にカバに遭遇したら相当デンジャラスです。

カバは人間より足が速いです。

時速40キロで走るので時速38キロのウサインボルトよりも速いです。

ちょっとこの動画の2:04あたりからみてください。

合成かと思うくらい早いです。

本当にちょっと怖いです。

カバは縄張り意識も強く、攻撃的になるため、年間500人位人間が被害に遭うようです。

ライオンやサメ、象よりも被害が多いです。

ちなみに人間を一番死に追いやる生物ランキングでは

1位:蚊 死者72万5千人

2位:人間 47万5千人

3位;蛇 5万人

4位;犬!!!(狂犬病) 2万5千人

5位;ツェツェバエ(昏睡して死に至る)1万人

;サシガメ(シャーガス病)1万人

;巻貝(これカタツムリも入っています)1万人

僕も足の裏が痛いと思った時に、みると小さな巻貝が刺さっている時がありました。あいつら結構攻めてきます。

詳しくはハフポストの記事を

どの動物が人間を一番殺しているのか…? ビル&メリンダ・ゲイツ財団がまとめた驚きの結果

ただこのサファリではカバは川の中にいるし、段差があってカバが登ってこれない場所ですし、また銃を持ったレンジャーが付くので大丈夫です。

チップ100〜200シリングでレンジャーと一緒に川辺を散歩できます。

カバを見ながらの昼食は想像できないシチュエーションですが、ゆっくり食べずにすぐに食べた方がいいです。

というのもカバのトイレがものすごく下品です!

これyoutubeの動画です。

まだ壁に向かってやっているからいいですが、リアルは川から身を起こし、尻尾で糞を散らしながら、川に撒き散らします。水中でやればいいのに。撒き散らしたいのでしょう。

尻尾で撒き散らす必要性がわからない。(マーキングと同じようです)

でも尻尾をプロペラみたいに高速回転させてあれだけ撒き散らす必要はない。

嫌がらせにしか思えない。

ちょっと臭いも撒き散らされるので、本当に早く食べた方がいいです。

本当に下品です。

帰りにライオンの捕食場面にも出会いました。

子供のイボイノシシを捕まえたようです。

一日2回くらい食べるそうです。

他にもバッファローの肉も見ました。

ただサファリのほとんどの時間は動物たちがそれなりの距離を保ち、草を食み、もしくは寝転がっています。

弱肉強食というイメージよりも

共存共栄といったイメージの方が近いかもしれません。

広大な土地に、それぞれの縄張りがあり、食性に応じて住む場所が変わる。

一つの調和があるように感じました。

このサファリはとにかく動物の近くまで近づけるのがいいです。

車の窓を開けてこの距離で見るので結構ドキドキします。

中には窓のないジープで来ている車もあります。

【三日目】

朝7時から1時間だけのマサイ族の村訪問です。

宿にマサイ族の迎えがきて、歩いていきます。

全然人気がなくて、僕と中国人ケイカだけの参加です。

スクっと立っているだけで画になる。

アフリカに来て、やっぱり姿勢がいいのがとても憧れる。

背中を丸めて猫背なのは、治したい。

大地に足を踏ん張って、背筋をピンと張って立ちたい。

これが日本に帰っても目標です。

歓迎の歌と

踊りがあって、なんか「かさこ地蔵」みたいでかわいいですね。

そんなに迫力はないです。

まあやっている感じです。

そのあと少し一緒にジャンプして、

火起こし体験。

最後は家の中を見て、中でアクセサリーを買わないかと言われます。

表でも女の人が店を出すので、そこで買うのがいいかと思います。

ケイカはライオンの牙のネックレスを気に入ったようで、

一個2000シリングを最終的に700シリング(7ドル)に値引きしていました。

6本を買い占めて、それを中国のWechatで売るようです。

300元と言っていたので一本40ドルですね。

一本33ドルが彼の利益になる訳です。

それが彼のある意味仕事で、サファリにいる間もスマホをいじって、商品を右から左の流して、また中国の人と電話で話して、なんか忙しそうです。

彼が値引きに成功して喜んで駆け出している場面です。

他のツアー客は車中でその間待ちました。

生産者の4倍以上の利益を、中間業者のケイカが得る。

それがビジネスだとしても、自分が所有するためではなく、利益を得るためだけに、買い占めるまた、極度な値引きをする。

僕はビジネスマンにはなれないですね。

これ誰も幸せになっていないと僕は思います。

生産者は安く買い叩かれ、客は高く買わされる。

その買値と売値の差が大きければ大きいほど中間業者が儲ける。

そしてそれが成功者や富を生み出すということになるらしい。

喜んで走り出しているケイカが儲かって幸せかと見えるかもしれないが、僕はそうは思えない。

彼は常に疲れていたし、旅をしていながら、旅をしていないようにも思えた。

彼は写真を収めたら、スマホを弄るか目を閉じていた。

それはおよそ幸福な旅行者には見えませんでした。

ナイロビに来るまで知りませんでした。

ただインスタでスラムの様子が上がっていて、ツアーで行けることを知りました。

料金も手頃で、チップや写真代を要求されることもないと聞いたので、申し込みました。

キベラスラムにはローカルバスで向かいます。こういうのも楽しいですね。

案内をしてくれたのは確かジョセフって名前だったような

彼は昔ニューケニアロッジで働いていたこともあったと言います。

彼がキベラの現状を話してくれます。

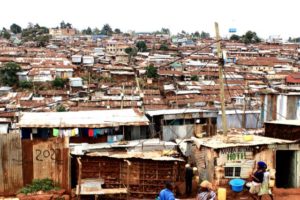

ここキベラは約100万人が暮らす世界で2番目に大きいスラム街。

この小さな川沿いに小屋が所狭しと乱立しています。

線路沿いにも進出。

特徴的なのは、このスラム街は、どこもかしこも

店だらけ

みんな仕事がないから、自分たちで食い扶持を稼がないといけない。

そのためにお店をやって、少しでも利益を得ようとする。

でもみんな同じように商売をするから、そんなに儲からない。

だってスラム以外の人がわざわざここに買いに来るようには思えない。

さらに売っているもののほとんどは既製品、自分たちで生産したものじゃない。

これじゃ利益はなかなか出ない。

こんなホテルに誰が泊まるの?と聞くと

スラムに新しく住み始める人が家を借りるお金がない時など、利用するよう。

この一軒一軒の家は全て借家で賃料が発生しているよう。

ジョセフが言っていた。

「家、電気、病院、学校ありとあらゆるものがここでは有料なんだ」

「お金がある人は、学校に通い、そこで資格を得て、また仕事を得る。でもお金がないスラムの人たちはそもそもチャンスすらない。だからこうして小さなビジネスをするしかない」

「毎日、路肩に座ってものが売れるのを待っている。考えているのはそれだけ。これじゃスキルも上がらない、チャンスだって訪れない。ただ売れるのを待っている」

「政府は何も援助をしない。彼らは寄付や募金を得ても自分たちの懐に入れる。ビルを建てて、綺麗なマンションを建てる。でもそんなものこのスラムの人間には全く関係がないんだ」

さらに政府はこのスラムに中国の出資で幹線道路を作っている。

右に見えるのが幹線道路を覆う壁。

そして壁の向こうに建設しているのが

小綺麗な団地やアパート。

これはとてもじゃないけれどスラムの人たちは暮らせない。

スラムの人たちは密集する小屋に家族で暮らしている。

でもこの小綺麗なアパートは全部は埋まらずに空室もある。

決して値段を下げたりしない

ジョセフの家は8畳くらいの部屋にベッドが一つ。そこに家族三人で暮らしている。

これも有料だっていうのが本当に驚く。

ケニアで感じるのは

パブリック(公共)という概念が感じられない国

バスターミナルというものはほぼ皆無で、街の中のところ狭しとミニバスが並んで駐車している。

トレイも全て有料だし

トイレの場所を聞くと、案内したからチップをくれと言われることもある。

さらにはあまりゴミ収集車や街の清掃員などは見られない。

個人でゴミを燃やすかぽいするしかない。

ニューケニアロッジの屋上にも焼却するようなドラム缶があった。

全てが個人の責任とされ、すべてにお金が発生する。

究極の自己責任社会である。

政府は個人を支援したり、援助したりはしない。

お金があれば、すべては解決できる。

いい学校に行き、資格を取り、いい仕事につける。

そして政府関係者の親戚・家族から優先的に仕事が割り当てられる。

お金があれば、西洋並みのサービスを受けられるレストラン・ホテルがいっぱいある。

目がくらむばかりの富と貧困の格差。

そして今、ケニア政府が推進している環境対策が

「ビニール袋の使用禁止」

なんてこった。

題目だけ立派だけれど、まずはセーフティーネットの整備をスラムにおける最低限の衛生環境の整備すら行われない。

ケニアの高級レストラン。

とても雰囲気がゴージャスであるが、ドアノブや水道の蛇口、トイレのレバーなど、恐ろしく旧式なものが使われていることがある。

なんかこう言うところは少しエジプトに似ている気がする。

うまく言えないけれど、どこかに植民地主義の残滓が残っているように感じる。

かつての支配層に現在のケニア人のほんの一部が居座る。

自らの権力、利権維持に終始し、公共投資という概念がないがしろにされる。

確かにケニアはエチオピアに比べて道路もいい、ビルも多い、立派なホテルも多い。

進んでいるとケニア人は言う。エチオピアは貧しいと。

果たしてそうだろうか?

エチオピアでは、女性がコーヒーを売り、自らの農作物や商品を市場で売る。

生産したプロダクトを販売している。

でもケニアに乱立するのはキガリスラムに限らず、ダウンタウンの道端でみんな麻ぶくろの上にメイドインチャイナの商品を並べる。警察が来たら包んですぐに移動できるだけの量を販売している。

ちょっと途中ですがあげて、ご飯を食べて考えます。

すみません。現在ルワンダのキガリにいて、ここの日本食レストランが15時までだったので食べてきました。

二日連続ですが、ランチビュッフェ本当に美味しいです。

食材を活かしたベジタリアン向けのメニューですが、チキンとツナも入っています。今日も大満足です。まさかの芋焼酎がありました。

戻ります。

差額を稼ぎに生きる方法と、自ら生産し販売する生きた方。

ケイカみたいに遠く離れた中国に売るのであれば付加価値がつくが、ここケニアでは目の前の人に売るしかないし、競合の店はそれこそ腐るほどある。

これを変えるのは本当に大変なことだと思う。

古いけれどニューディール政策のように政府が、仕事を創り出す必要があるように思う。ゴミ収集業、清掃員、バスターミナルの管理、公共トイレの管理、路上駐車の管理、交通誘導員、植木の手入れ、花の手入れなど物を売る以外の仕事をたくさん創り出す必要があるように思う。

教育、福祉、医療。

これは人が生きる上では外せない分野。

ここに格差があると、不平等で変化の乏しい社会になってしまう。

痛切に感じる。

多分、ケニアにはもっと可能性のある部分や良いところもいっぱいあるんだと思う。僕はたった7日間通り過ぎたに過ぎない。そして好き好んで貧困の場所に行った。ある意味極端といえば極端かもしれない。

でもね。

ナイロビは凶悪都市だと言われるけれども

凶悪の原因は

人じゃないよ。

明らかに社会が不公平すぎる。

サバンナの朝日。

ライオンのタテガミを黄金に染め

黄金の光の中でヌーが飛び跳ねている。

弱肉強食のサバンナで僕が見たのは

それぞれの個体に応じた棲みわけや縄張り、そして個体数

広い国立公園の中で、もしかしたら人間の尽力が大きいのかもしれないけれど

そこには共存共栄という調和があった。

そして

人間界・大都市ナイロビ

棟棟はしのぎを削るように軒を接し、小道はぬかるみ、川はごみで溢れる。

日々の稼ぎ、生産物は商品を仕入れてそれを少しでも高く売ること。

でも競合相手が多く、しかも裕福な客などいない。みんなスラムの住人たちだ。

その一方商業ビルが建ち、マンションやアパートもある。

そこには人は密集せず、整然としている。

これこそが

弱肉強食の世界であると僕は感じた。

サバンナではなく、都市こそが残酷であると。

これは別にナイロビに限らず、東京でも然り、成都然り、トビリシ然り、カイロ然り、都市の持つ一つの側面であると思う。

どうして国立公園ではできる共栄共存を人間は都市においては見失うのか?

やっぱり生産する手段、土地は最低限必要なのだと思う。

ルーマニアで一番貧しいフォレストジプシーの村に行った時も、やはり生産手段がないことが一番の問題であるように感じた。

またびフォレストジプシーの回はこちら。

ただ悲観だけしていても仕方ない。

社会のあり方を追求しないといけない。

サファリツアーのロシア人ディミにキベラスラムの話をした。

彼は投資家でいろんな国を訪れている。

彼は飄々と簡単に笑顔でこう言った。

「キベラには無料で学校に行ける組織や団体があるね」

確かにそういう団体はある。

ケニアにマゴソスクールと言って1999年にリリアンさんが寺子屋を始め早川千晶さんが加わり学校、職業訓練所、子供の家を運営しています。

ここはキベラツアーも開催しているようなので最初にここに聞くのもいいかもしれません。僕のツアーでは学校には行けませんでしたから、そういう取り組みに接することができるのはいいと思います。

マゴソスクールのキベラツアーについて

Misiaも訪れているんですね。

こうした活動は大切です。

でも僕はディミの発言に違和感を持った。

支える活動がある。だから問題ない。そう言っているように感じた。

寄付、援助だけではなく、貧困、困窮の原因について解決を考えることが僕は大人に必要だと思う。それはもちろん僕自身もそうであるし、できることを考えないといけない。

また重くなってきちゃったね。

でもケニアで実際に起業されている方、アフリカ布をデザインしてビジネス展開を考えている方もいる。その国の可能性や強みに焦点を当てて、ビジネス展開をしている動きもある。

そういう発展的な解決策そして、実践もある。

ただただ遠い世界の話だから、アフリカだから、子どもも多いし、病気も多いからとそこで思考停止してはいけないと思う。

彼が伸ばして手を握りしめて、握手をする。話す。知る。関わりを持つ。無関心から当事者意識へと。

誰もが健康で文化的な生活が保障される世界へ

夢だと笑うのは簡単であるけれど、そうありたいと考えることはできるように思う。

またび

コメント